“道”与“器”的体悟

作者:朱乐耕

时间:2011年12月01日 来源:中国文化报

此次中国艺术研究院为我举办的个人陶艺展名为“澄怀观道抱朴为器”。“澄怀观道”是指只有心怀澄澈,才能领悟“道”,才能真正地理解万物之本质;也只有能领悟“道”,能理解万物之本质,才能真正地心怀澄澈。因此“澄怀”与“观道”是统一的,是艺术家的终生追求。“抱朴为器”中的“抱朴”源自《老子》中的“见素抱朴”。“朴”原指未经加工成器的原材料,又作“本真”“本性”“质朴”解;“抱”是持守。“抱朴”就是持守质朴无华的本真,只有这样,才能与“道”合一,同时“朴素而天下莫能与之争美”。因此,其是艺术的最高境界。

陶瓷艺术创作的挑战性就在于“形而之下为之器,形而之上为之道”,“道器”相随才会形神相备,才会在器物的创作中富有灵性。“道”是作品的灵魂所在,但在作品中注入“道”的成分或自身对“道”的理解则是一种求索的过程,也是一种灵魂升华的过程。在这样的过程中,是大自然和民间的工匠们给予了我许多的灵感和养分。

此次展出的作品主要分为两大部分,一部分是我的近作——浓烈奔放的“红绿彩”系列,另一部分是以质朴素雅为特点的雕塑系列。

“红绿彩”是从宋金时期就活跃于民间的一种陶瓷装饰形式,曾开中国彩绘陶瓷之先河。由于出自民间,虽从未登上大雅之堂,也未成为皇宫贵族们的欣赏之物,但其所散发出的野性,表现出的工匠们的恣意性,以及以一色代多色、以红绿黄三色代替所有颜色的想象力不断吸引着我。

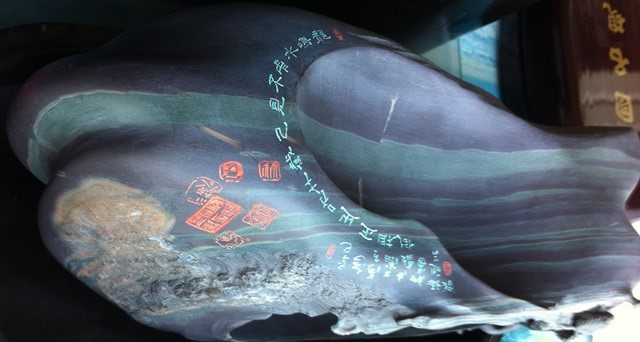

许多年以前,我就尝试过“红绿彩”这种形式。本次展览中的红绿彩与以往不同的是,我采用了多幅瓷板拼接的手法,使大幅的红绿彩瓷板画笔断意不断地相互连接。虽是民间手法,但却加入了贵重的本金和非常精英化的金石篆刻及传统书法,使其与传统的“红绿彩”拉开了距离。一幅《奔马图》以5块宽1米、长2米的瓷板相接而成,表达的是奔马的气势和天地之间的恢宏与壮阔;《莲趣图》是以6块长形的瓷板拼接而成,表达的是一个充满生机的世界,荷花、水草、游鱼、青蛙、蝌蚪、蜻蜓、蝴蝶等等,在这个生机盎然的世界里,每一笔线条、每一块颜色都充满了欢愉与自由。

我的“红绿彩系列”雕塑《农耕时代》,是将乡间的小景画在了牛头和马头的雕塑上。牛和马是我永远也表达不尽的题材,它们是农耕时代人类最重要的交通工具和劳力,也是人类最好的朋友和最重要的家庭财富。在工业文明时代,它们淡出了人们的视野,但它们身上所拥有的那种富有力量的美感和那种与生俱来的野性,给生活在都市的人们带去了某种感动。在牛头和马头上画满山间的野花,画上牧牛的孩童、奔跑的骏马,我觉得我是在画这些牛马们的梦境,画它们回忆着的那个美丽的农耕时代。

无光白、影青釉是我这些以质朴素雅为特点的雕塑系列的基本色调。在这些雕塑里,有一组“禅意”是东方人的象征。东方人的特征是内敛、虚静、修身养性,因此我创作的是一群手持莲花,头脑空灵的人。人只有“空”“无”,才能自由、悟道、进入禅的意境;另一群仰天而歌的雕塑,我取名为“颂”,是西方人的象征,奔放热情而富有创造力。当然,这里都有宗教的意味,前者有禅宗佛教的感觉,后者有唱圣歌、颂扬上帝的感觉。其实任何文明的深处都有宗教的情结在里面,因为所有的宗教都是一种价值观,一种对世界的认知方式。

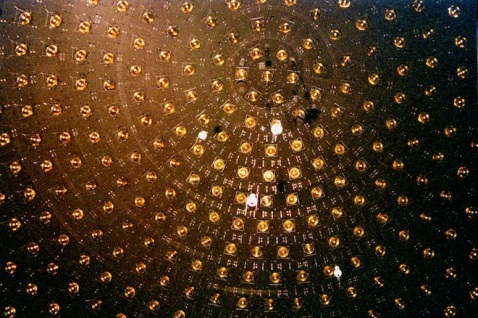

另外,还有一组叫做“混沌之梦”的新作品,是以泥片自然的柔软性和色釉的自然流动而形成的作品。因为其具有许多的偶然性和不确定性,我常常在想,我们人类今天的形成和大自然的形成也许就与这混沌中的梦一样,来自许多的不可预测性。这是一个谜样的世界,我们的人生就是在这样的世界中不断求索。

我很喜欢陶艺创作,因为它是在与火和土的交融中寻找艺术的语言和对“道”、对世界万物的“理”。以火为工具、手段,其本身就意味着最终的效果不是艺术家所能把握的,充满着挑战性和不可知性,所以每一次的开窑对于我来说都是神圣的,犹如在等待着一个新的生命体的降生。